Одинокий голос человека

в обмен на выживание

АЗАЗ-ЛИВШИЦ

Считается, что художники делятся на исповедников и декораторов. Ван-Гог — исповедник, Матисс — декоратор. Скульптор Юлия Сегаль относит себя в искусстве к исповедникам. Делает то, что близко ее душе.

— Юлия, как вы стали скульптором?

— Случайно. Во время войны жили мы сначала в Актюбинске, потом в Алма-Ате. Жили так тяжело, так бедно, что рубль на школьную фотографию боялась у мамы попросить — она сразу бледнела. >>> |

.jpg)

2. |

| В бане неловко было раздеться из-за бесконечных заплат на белье. Какие уж карандаши — я пластилина никогда не видела! Но однажды (это случилось в первом классе) у одной девочки увидела красно-синий карандаш, представляете, какое сокровище! Я его украла, меня разоблачили, но мне ни капельки не было стыдно, только очень досадно — я так мечтала о нем, а ей он был ну совсем ни к чему. Потом, уже лет в шестнадцать, я тогда училась в строительном техникуме в Алма-Ате, зашла к однокурснику в общежитие и увидела, что он из гипса вырезал фигуру юноши, борющегося с барсом. Фигура — напряженные мышцы, движение, а лицо — как маска. Я сказала: «Надо подправить тут и тут». А он в ответ протянул мне скальпель: «Исправляй!» От первого прикосновения инструмента к гипсу у меня прямо кишки задрожали от счастье, но поняла, что ничего не умею. Пошла и тут же купила пластилин, догадалась смешать разные цвета (чистые они были ужасны!) и на уроках стала лепить всякие живые смешные хари. |

.jpg)

3. |

Слеплю, надену на палец, как куклу, и выставлю за спиной на всеобщий показ — все смеются. Постепенно рожицы стали получаться такими, как я их задумала. Много лет спустя пожаловалась мужу: «Настоящие художники делают множество вариантов, пока добиваются точного воплощения замысла, а у меня после первого — только хуже и хуже».

А он ответил: «Ты просто не понимаешь, какой дивный подарок получила от природы. Все предварительные варианты отсекаются у тебя на уровне подсознания, и на-гора выдается лишь последний, окончательный».

Глядя на работы скульптора, и ранние, и современные, убеждаешься в меткости этого замечания. Композиции ее лаконичны, точны, узнаваемы. В них простые предметы, окружающие нас в ежедневном городском быту, — стол, радиатор, раковина, телевизор, часы, но складывается из них образ не быта, а бытия. >>> |

4. |

В Музее вооруженных сил в Москве находится «Теплушка», одна из самых известных работ Сегаль, можно сказать, хрестоматийная. Огромная железная коробка на колесах, мятая и продавленная. В проеме, перегороженном грубым прутом, толпятся люди. Прут и защищает, и отделяет их от внешнего мира, в который они настороженно, с тревогой, ожиданием, любопытством вглядываются, жадно хватая воздух. Образ бездомности, лишений, борьбы за жизнь — образ войны.

«Ехали мы в эвакуацию в Казахстан из Харькова бесконечно долго, было то нестерпимо холодно, то так же нестерпимо жарко, и постоянно все громыхало. Но самое страшное начиналось, когда на остановках мама, неуклюже пригибаясь, пробиралась под вагонами за кипятком, а поезд мог тронуться в любую минуту. Помню себя цепенеющей от склизкого страха, твержу безостановочно: «Скорее, скорее, возвращайся же!» Это болезненное воспоминание еще глубже закрепилось в Актюбинске, где я с высокого моста — мы жили возле железнодорожных путей — следила за поездами с солдатами, которые шли и шли. Я чувствовала, что людей в железных громыхающих ящиках ждет беда, и этот тоскливый ужас долго занозой сидел в душе, пока я не вылепила этот рельеф».>>> |

.jpg)

5. |

| — Юлия, в Российской еврейской энциклопедии написано, что вам удалось «в скульптуре воплотить одиночество городского человека». В 70-80-е годы у вас много композиций с одинокими, вертикально вытянутыми человеческими фигурами (иногда и без них) в городском интерьере. Человек, застрявший в лабиринте стен, поставленных под разными углами («Микрорайон»), или мужчина, прислонившийся в глубоком раздумье к опустевшей садовой скамейке, рядом с которой стоит неуклюжая бетонная урна («Осень»). Сильный эмоциональный эффект ваших работ достигается строгим отбором и точно выверенным расположением составляющих элементов композиции, вы безупречно «разыгрываете фигуры и предметы в пространстве». И не только на тему одиночества. Например, композиция из продавленного кресла и такого же старого венского стула. Называется «Последняя любовь». Толстые лапы-подлокотники кресла тщетно пытаются дотянуться до стройного легкого стульчика — так и слышишь их безмолвный диалог! >>> |

.jpg)

6. |

| — Знаете, когда мне было четырнадцать-пятнадцать лет, меня посылали ломать ветки саксаула, чтобы уложить в поленницы. Их ни распилить, ни разрубить, можно только разбить о камень, когда найдешь «слабую точку». Я как-то всегда видела, каким боком надо развернуть корягу, чтобы она разлетелась на куски от одного удара. Научиться этому нельзя. Разумеется, школа, учеба это свойство развивают, но без чувства «как правильно расположить предметы в пространстве» не может быть скульптора. А одиночество? Одиночество — это вещь экзистенциальная. Особенно в толпе... >>> |

.jpg) 7.

7. |

— Вещи в ваших композициях — это прежде всего символы?

— Нет, что вы! Мне они всегда интересны. Еще студенткой я больше всего любила делать композиции «по наблюдению». К заданию на тему «Мир, труд, май» не знала, как подступиться, а «человека, уснувшего в метро» или «женщину, моющую пол» лепила с легкостью. Я потому и выдержала конкурс в институт имени В. И. Сурикова, что вместо двух требуемых композиций сделала семь за то же время. Мне всегда нравилось превратить в скульптуру увиденное в реальной жизни. |

|

| У моего знаменитого однофамильца, американского скульптора, столпа поп-арта Джорджа Сегаля много сходных со мной сюжетов, даже как-то противоестественно много совпадений. Интересно было бы узнать, не родственники ли мы. Даже первые композиции после окончания скульптурного отделения у нас совпадают: голова без шеи, опирающаяся на руку. Ему тоже интересен человек в современном пространстве, его тема — «человек и вещь», «человек и город». Однако он берет реальный стул, оконную раму, дверь — вещи массового производства, стандартные, у которых нет и не может быть индивидуальности, — и сочетает их с фигурами людей, которые он «формует». Это техника создания посмертных масок, только форма снимается не с трупа, а с живого человека. Такое сочетание производит сильнейшее впечатление. Ты видишь не человека, а оттиск того, что им было, на реальном фабричном стуле. Происходит отчуждение человека, превращение его в вещь. Только реальные вещи присутствуют в композициях как абсолютно самодостаточная концепция дизайна, на фоне которой скульптурные образы людей выглядят необязательными и легко заменяемыми. Это травматично, даже мучительно и потому современно. |

|

В мои композиции вещи попадают прежде всего потому, что с ними была связана та или иная конкретная жизненная ситуация. Для меня вещи всегда одушевленные. Они живут своей отдельной насыщенной жизнью, но эту жизнь вдохнули в них люди: те, кто сидел на этих стульях, скамейках, за этими столами, жил в этих стенах. Помните слова чеховской героини: «Дорогой многоуважаемый шкаф»? Для нее именно этот шкаф особенный и неповторимый, наполненный воспоминаниями детства. И я живу такими ощущениями. Кто-то скажет, что это старомодно, сентиментально. Сейчас время гораздо более жесткое, беспощадное к сантиментам. Но что поделаешь? Помните Окуджаву:

Каждый слышит,

как он дышит. Как он дышит,

так и пишет, Не стараясь угодить... |

|

Если я так дышу — куда от себя деться? Вот, например, уже в Израиле я сделала композицию «Пальто отца». Такое усталое пальто с вытянутыми на локтях рукавами, может, влажное от дождя или снега. И портфель — такой «пожилой», потрепанный. А Джордж Сегал ставит рядом с отформованной мумией человека настоящую новенькую кожаную фабричную сумку. А мне и фигуры человека здесь не надо, о нем говорят вещи — и как он устал, и как продрог.

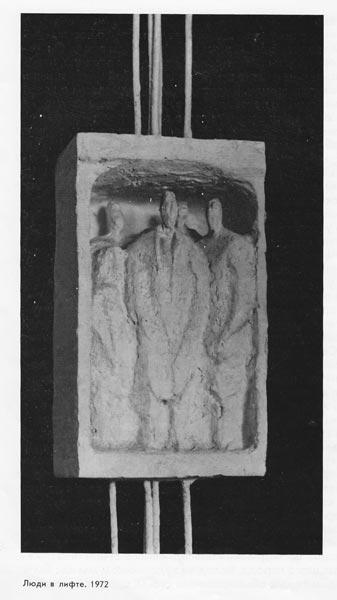

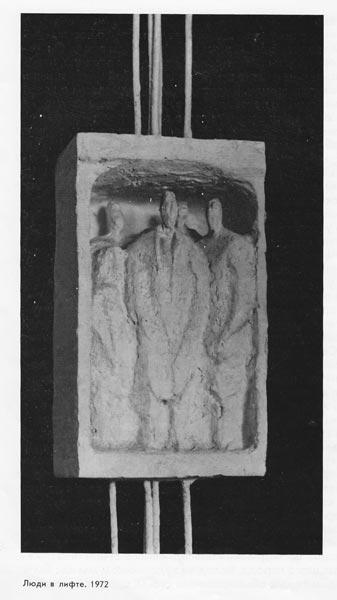

Правда, однажды я «задышала» по-другому. После окончания Суриковского все мои друзья разъехались, Москва вокруг меня опустела, я оглянулась и внезапно увидела совсем другой город. Человеческая жизнь предстала загнанной в безликие бездушные коробки — жилищ, лифтов, телефонных будок, поездов метро и трамваев. Так на волне этого настроя и возникла серия «Коробки». |

|

| Есть такая метафора: «Открыть дверь в жизнь». Есть и каждым пережитый момент: увидеть, первый шаг ребенка. В одной из композиций Юлия воссоздает на первый взгляд легко узнаваемую бытовую ситуацию, но в ней высокий философский мотив: маленький ребенок (годовалая дочка) выглядывает из-за слегка приоткрытой двери. «Разрезанный» рельеф телескопически приближает к нам, зрителям, ребенка. Мы физически ощущаем безбрежность открывшегося перед ним мира. Реальная осязаемость двери, беззащитность младенческого затылка, ручонка на тяжелой массивной стене где-то внизу, почти у пола — все воспринимается по-иному в мягком свете, льющемся сверху, из пространства. Наверное, это и есть суть мастерства: просто и лаконично столь немногим выразить так много. |

|

— Юлия, как родилась идея «разрезать» рельеф ?

— У меня была маленькая мастерская, а округлая скульптура — вещь громоздкая, тем более что хотелось сделать не

только фигуру человека, но и его окружение. Нашла выход — делать рельефы, но классический рельеф — это иллюзия пространства. Все, что на дальнем плане, нужно лепить более тонким слоем — чем дальше, тем тоньше. Меня это почему-то раздражало, какое-то ощущение духоты — как пыльный задник в театре, изображающий небо или перспективу города. Захотелось прорвать этот задник, сделать в рельефе дыру в виде окна или двери. Это категорически запрещено в классическом рельефе, и зритель привык довольствоваться иллюзией пространства. А если сделать отверстие, окно например, то возникает острое ощущение, что там за рельефом громадное пространство, а то, что на первом плане, становится ближе, роднее, и зритель превращается в соучастника происходящего, сопереживает. Мне до сих пор нравится делать такие рельефы. Они имели успех, и даже кто-то из искусствоведов написал, что это чуть ли не революция в искусстве рельефа. Если это и революция, то получилось это случайно. |

|

Большая часть работ Юлии, как и большая часть ее жизни, осталась в России — в Третьяковской галерее, в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Художественном музее Ярославля. Вильям Мейланд в предисловии к каталогу московской выставки в 1987 году написал: «Юлия Сегаль сумела дать положительный ответ на знаменитый вопрос поэта: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?»

— Юлия, как складывалась ваша творческая жизнь в Москве?

— Знаете, если бы вы говорили с кем-то, кто жил в Москве в семидесятые-восьми-десятые годы и интересовался изобразительным искусством, и в частности скульптурой, вам бы с ходу назвали не меньше десятка известных тогда имен: Шаховской, Кра-сулин, Жилинская, Пологова, Соколова, Неймарк, Шимес, Машаров, Соскиев, Древин...

Я никогда не думала, что на этом ярком фоне могут быть замечены мои небольшие тихие работы. Делала я их, собственно, урывками, в небольших перерывах между заказами, мы эти заказы называли халтурой — семью-то кормить надо. Кстати, бесконечные бюсты Ленина так и называли кормильцами. Придешь, бывало, на художественный совет, сидят скульпторы с фотографиями готовых работ и перешептываются: «У тебя кто?» В ответ: «Кормилец. А у тебя?» Тот вздыхает: «И у меня кормилец». Однажды я пришла просить работу, мне говорят: «Ничего нет, только Ленин». Я им: «Ой, я это не могу». Они мне: «Ладно, не лучше других, сделаете!» Я взяла, год мызгала, так и не сумела. В основном пробавлялась декоративной скульптурой для детских учреждений на тему сказок. Это была самая дешевая категория.

Правда, с каждой выставки министерство культуры покупало что-то из моих работ, я даже не успевала их сфотографировать. В Алма-Ате моя приятельница, большая любительница искусства, дарила моей маме журналы и книги, где меня упоминали добрым словом. Я не придавала этому значения, так как перед глазами всегда были более крупные, более талантливые художники. Но уже живя в Израиле, я как-то попросила приятеля привезти мне пару небольших рельефов. Он понес их на спецкомиссию, призванную следить, чтобы не вывозили из России особо выдающиеся художественные ценности. Ему сказали: «О, какие работы вы вывозите!» Он возразил: «Да что в них? Это же бетон!» А ему в ответ: «Это не бетон, это Сегаль!» Я когда узнала, ахнула: «Кто-то помнит? Кто-то знает мое имя?» Но и этого мало, с ним передали мне записку одного из членов этой комиссии с просьбой: если я остаюсь в Израиле навсегда, подарить мои работы музеям России. «Мы возьмем все!» — написал он. Конечно, я была рада. Ведь я не раз видела, что происходит в мастерских умерших или уехавших: новый хозяин просто выносит все, что осталось, на помойку. И я специально поехала в Москву и все раздала. Это был 1997 или 1998 год, там была такая нищета, Третьяковка делала выставки кошек, сдавала целый этаж под коммерческий магазин, чтобы как-то выжить. И вот приезжали из музеев энтузиасты, закутывали мои хрупкие (из гипса) работы в какие-то детские одеяльца, старые юбки-кофты и на руках, как младенцев, уносили в машину. Я понимала — будут беречь. Часть взяла Третьяковская галерея и больше всех — ярославский Художественный музей. Уезжая, я оглянулась — мастерская была абсолютно пуста.

Я расплатилась с Россией за то, что выжила в эвакуации, за то, что училась в художественном вузе, за то, что всю жизнь у меня была любимая профессия. Спасибо, Россия, и прощай. Не приеду больше. Я теперь дома живу.

— Юлия, у вас переезд в Израиль вызвал всплеск работ, посвященных корням, в частности вашему отцу. Вы упомянули «Пальто», а есть еще другая — фигура еврейского идеалиста-мечтателя: большая упрямая голова на худеньком теле задрана к небу — как будто бы в ожидании знака сверху.

— Мой отец был следователем по уголовным делам, свято верил во все мифы коммунизма, работал по ночам, если сомневался в виновности подсудимого, так боялся засудить невиновного, подвести советское правосудие! Как-то в 80-е годы, когда уже все всем про советский режим и утопию коммунизма было ясно, я ему это высказала, довольно зло. Он сидел в кресле, я стояла над ним. И тогда он поднял на меня прозрачные

голубые глаза, полные слез, и прошептал: «А идея?» Это был мой отец, да будет светлой его память.

— Что серьезно повлияло на становление вашего характера?

— Мне было девять лет, когда из Актюбинска мы переехали в Алма-Ату, в район, где жили казахи и переселенные казаки. Там впервые услыхала слово «жидовка». Там меня начали бить за то, что я еврейка. Обязательно двое-трое мальчишек поджидали после уроков, а ведь в школе я к ним так старательно подлизывалась — давала списывать уроки, заискивающе разговаривала. Как-то решилась сказать об этом отцу. Он мне ответил: «Юленька, проверь себя, может быть, ты с ними высокомерна?» То есть просить помощи было неоткуда. И вот однажды иду из магазина с буханкой хлеба, уже буквально 50 метров до моего дома, и вдруг трое верзил. По ухмылке вижу, сейчас они хлеб отберут, меня повалят в грязь и изобьют. И тут у меня внутри что-то щелкнуло, такая холодная бешеная решимость: «Убью их!» Посмотрела вокруг — этот камень маловат, этот не поднять, а вот этот — в самый раз. Я наклонилась, аккуратно положила возле ног хлеб, подняла высоко над головой этот камень. Они побежали от меня. И я поняла: все, это освобождение. Буду бить. И стала бить. По одному, без всякой причины, впрок, чтобы не вздумали. Через год меня избрали председателем совета дружины. Никто меня уже пальцем не смел тронуть.

Юлия Сегаль живет на третьем этаже пятиэтажного дома в одном из районов Иерусалима. Вокруг дома на общественном пустыре она сама, только своими силами, создала удивительный сад. Семнадцать плодовых деревьев — гранат, персик, слива, вишня, инжир, апельсины. Длинный проход к дому увит пассифлорой, есть террасы и дорожки, выложенные мозаикой из битого щебня по всем правилам паркового искусства. А в углу, возле забора, на холмике — масличное дерево упирается веточками прямо в небо.

— Юлия, вы все время говорите «мой сад, мой сад», он ведь не ваш личный?

— Нет, конечно. Сад принадлежит всем жильцам. Летом всех приглашаю собирать фрукты, так они учатся его беречь, но одалживаться ни у кого не хочу, все покупаю для сада сама. Да, это на самом деле мое здоровье. Когда во время пресловутого размежевания нас выгнали из Санура (Сегаль жила в этой деревне художников одиннадцать лет, и ее работы санурского периода можно увидеть в Русской городской иерусалимской библиотеке. — Т. Л.), такая боль в сердце была, не знала, куда с ней деться. Набросилась на эту бесхозную землю, каждый камень, который из нее выкорчевывала, будто сваливался с моей души. Сажала деревья, цветы, сделала террасы, дорожки. В общем, лечила себя и вылечила. Теперь это мой Дом.

— Скажите, какой самый важный итог вы бы могли сейчас подвести?

— В юности я училась два года в Харьковском художественном училище. На всю жизнь запомнила преподавателя истории искусств. Но я с его стороны как раз всегда ощущала одобрительный интерес. Ему нравилось, что каждую свободную минуту я трачу на чтение. Однажды на лекции о Джотто он произнес непонятную фразу и внимательно посмотрел именно на меня: «Это было начало конца». Я поняла, что должна запомнить, что это важно, но что он имел в виду? Заря Возрождения, освобождение от пут средневековья, при чем здесь «начало конца»? Только с опытом пришло понимание: то, что сегодня мы докатились до выставления реальной мусорной корзины как музейного экспоната, началось, когда из искусства убрали идею Бога и оставили в центре мироздания только человека.

|

|

|

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Ответить с цитированием

Ответить с цитированием